Cliquez sur l'image pour visionner l'exposition virtuelle

Mickaël Elma à propos de sa résidence

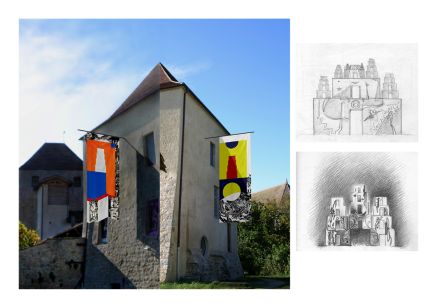

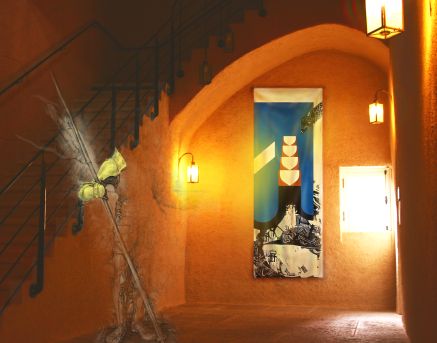

Le lieu de résidence a été la source concrète de cette proposition d'étendards pour le Centre culturel de rencontre. En effet, dans la chambre où je fus logé dans l'Abbaye, une forme ornementale sur les portes de placards m'a amené à cette forme ancrée historiquement des étendards. Lorsque je renonçais au projet de micro architecture en tôle cintrée, ce qui avait alors été indiqué était l'idée de fluidité. De la forme souple pour abriter naissait celle de l'étendard flottant au vent pour annoncer.

Historiquement, l'étendard se situe dans la perspective des armoiries. Mais la méconnaissance du droit qui régit ce domaine organise la distance du grand public envers cette forme d'expression identitaire.

C'est une forme nouvelle qui est arrivée dans mon travail. Comme un vocabulaire nouveau pour élargir le langage, elle vise à étendre la palette qui exprime ma vision du monde : porter haut les couleurs de la créolité et de la créolisation.

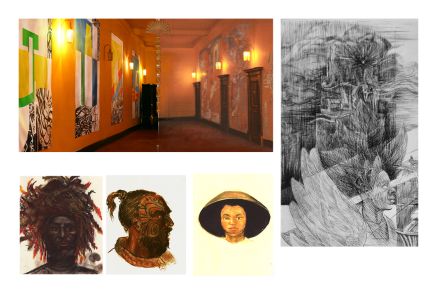

Le Centre culturel de rencontre étant soucieux de marquer les résidences d'artistes par des manifestations conjointes avec les publics extérieurs, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de collégien et de les initier à la gravure. Plus particulièrement la linogravure, plus adaptée au format du rythme scolaire. Une des possibilités souhaitées était de rendre hommage dans ma proposition au travail des élèves. Juxtaposée aux aplats de couleurs portant au centre la silhouette « Babel kréol », on reconnaît distinctement leur apport dans les étendards par la partie graphique en noir et blanc.